今回は「メジャースケール」について解説していきます。メジャースケール(長調・長音階)は、楽器の演奏や音楽理論を学ぶ上で、必ず知っておかなければならない、いわば基本中の基本。このスケール抜きに、音楽の勉強は始まりません。

今は「メジャースケール(長調)は、明るい響きと学校で習ったな」程度の認識でも大丈夫。一緒に学んでいきましょう!

■スケールとは?

メジャースケールを学ぶ前に、そもそも「スケール」とは何でしょうか。上の図は、「ドから上のド」までの鍵盤を表したもの。左端の①と右端の①は、両方ともドの音で、右端のドは左端のドより1オクターブ高くなっています。

図を見ると、左端のドから、右端のドまでの間に12個の音があるのが分かります。つまり、1オクターブは12音で構成されています。その12個の音の中からいくつか選び、何らかの規則性を持って並べたものを「スケール(音階)」と呼びます。

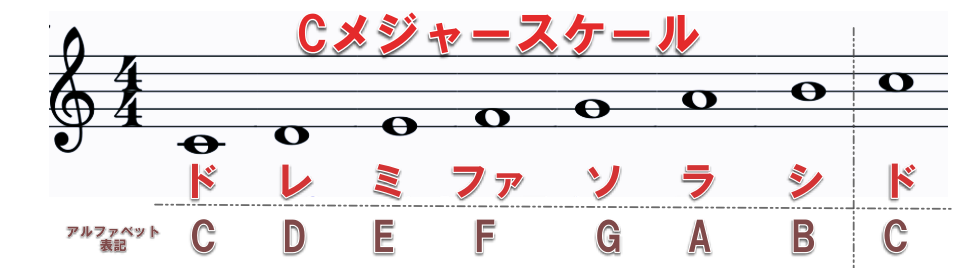

■ドレミファソラシドを弾いてみよう!

誰もが一度は聞いたことのある旋律ですね♪ドレミの下に、併せてアルファベット表記も記載しています。音楽理論では、このアルファベット表記を使って解説されるのが一般的なので、覚えてしまいましょう。

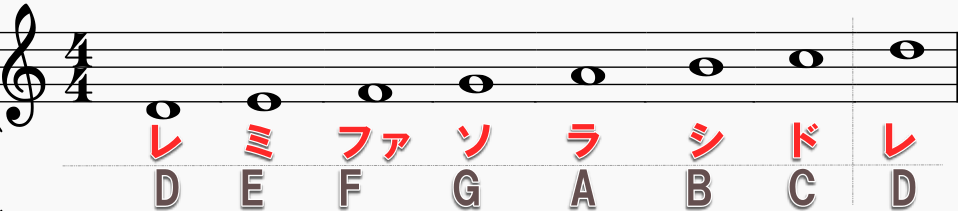

では、次に、ドレミファソラシドを「Dの音=レ」の音から弾いてみましょう。

う~~ん。気持ち悪いとまではいかないけれど、不思議な感じ。使っている音は同じなのに、少なくともCメジャースケールとは異なる旋律ですよね。つまり、ドレミファソラシドを「D音=レ」から始めても、Dメジャースケールにはならないのです。

なぜこんなことが起こるのでしょうか?その謎を解くために、ピアノ鍵盤を見ながら考えてみましょう。

■全音程と半音程を知ろう

スケールのところでも書きましたが、1オクターブの中には、12個の音があります。

そして①と②、⑤と⑥のように隣り合う音程を、半音(程)と呼びます。

対して、①と③、⑤と⑦のように鍵盤1つ分、飛び越えた音程を全音(程)と呼びます。

ギターの場合は、1フレット隣が半音、2フレット隣が全音です。

余談ですが、半音程をクロマチック、全音程をホールトーンと呼びますので、頭の片隅に入れておいてくださいね。

■メジャースケールの規則を知ろう

Cメジャースケール(ドレミファソラシド)の構成音を、Cから全音と半音の関係で見ると、上の図のようになります。

Cから始まり全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音となっていますね。

この音の並びこそがメジャースケールの正体です。

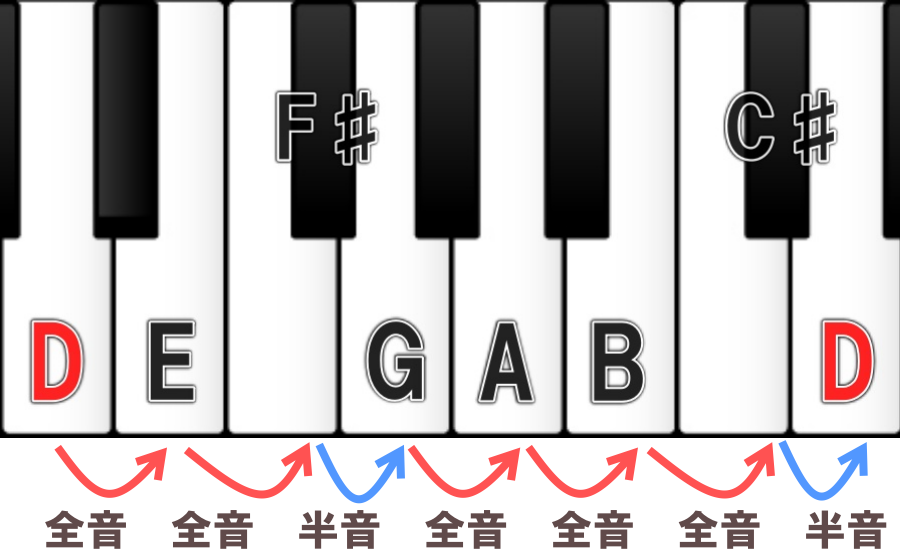

では、このメジャースケールの規則を使ってD音から始まる、Dメジャースケールを作ってみましょう♪

■Dメジャースケールを弾いてみよう!

D音を始まりに全音・全音・半音・全音・全音・全音・半音(メジャースケールの規則)を当てはめてみると上の図のようになります。実際に弾いて確かめてみましょう。

ちゃんとメジャースケールになりましたね。このように、12音のいずれかをスタート地点に決め、メジャースケールの規則にならって弾いていくと「◯メジャースケール」となります。

以上で、今回の解説は終わりです。メジャースケールを理解していただけたでしょうか。当ブログでは、マイナースケールの解説も行っています。宜しければ併せて見ていってくださいね。

コメント